コンピューターという言葉こそあったものの、マシンそのものは家庭生活とはまるで無縁だった昭和50年頃の話である。前編でも書いたけれど、亭主が卓上タイプライターに夢中になっている姿を見たところで女房にはそれがまさかコンピュータのための練習だとは思いもしなかったことだろう。

タイプライターの打鍵はプリントされた結果を利用することにはないのだから、コンピューターキーボードのブラインドタッチの練習という秘められた目的以外には何の役にも立たない作業であった。

それでも練習の甲斐あって少しずつブラインドタッチ、つまりキーを見ることなく正確な打鍵ができるようになってきた。

前編で書いたマイコンの販売情報は、知識としては知っていたものの北海道の片田舎の電気屋にその商品があるわけでもない。第一置いたところで買う客などいないだろう。

だがいよいよチャンスが巡ってきた。それは東京への出張を命ぜられたことであった。もちろんこのマシンは電気製品なのだから街の電気屋で買うことはできるだろう。だがテレビや冷蔵庫などのように店頭に並べて売れる商品とは違う。特別に注文すればいいかも知れないがこれは新製品であり、どうしたって割引率は低いことは目に見えている。

東京、秋葉原電気街・・・、ここでならこの製品といえども人気商品になっているかも知れないし、販売している同業者数も多いだろうから、それなりの割引を期待してもいいだろう。出張は一日だけの会議だが前後に旅行のための日数がつくので、着いた日、会議当日、帰る日と都合三日間の東京滞在が可能である。着いた日は会議主催者などへの挨拶もあるのであんまり時間がない。会議は午後5時には終わるので、その足で秋葉原へ直行することに決める。明日の晩にはこの部屋にマイコンがあるかと思うと、興奮で寝付かれぬホテルの一室である。

けっこう大きなダンボールに入ったマイコンを地下鉄乗り継いでホテルの部屋に運び込む。この包みの中に長い間の私の夢が詰まっているのである。頭の中、SF小説などでしか考えられなかったコンピューターが、今ここに私の所有物として鎮座しているのだ。ホテルは夕食なしにしていたので荷物を置いたまま近くの吉野家で牛丼をかっ込み大急ぎで部屋に戻る。

マシンの操作はまるで知らないけれど、とにかく説明書だけでも読まなくちゃならないだろう。何ができるのかは知らないが、頭の中にはSFに出てくる万能コンピューターのイメージが充満している。

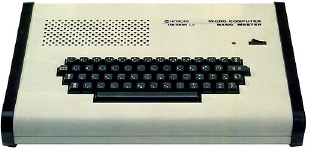

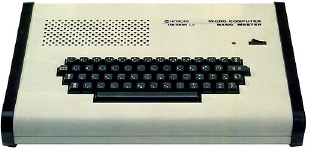

買ったマシンはベーシックマスターと呼ばれ、その名称通りベーシック(BASIC)という言語で動かすものである。説明書によればマシンの電源は家庭用コンセントから付属のアダプター経由で本体へと取り込み、画面への出力はビデオ端子へも接続できるが付属のコードでテレビのアンテナ端子へつないで1または2チャンネルで見ることができるとある。

これならばホテルの部屋でも試運転が可能ではないか。そう思うととても未開封のまま自宅まで持ち帰ることなど我慢できそうにない。しかも説明書を取り出すために包装の一部を解いたのだから、本体の解放まではあと一歩である。説明書には練習用のプログラムもいくつか載っている。コンピューターは今ここに私の手で解放されるのを待っているのである。そしてこのマシンは私が手に入れた私だけのものである。

ベーシック言語は行番号と演算の命令をする数語の英単語で組まれており、コンピューターはその命令を行番号の順番に実行していくことになる。そしてその命令語は先に通信教育で学んだフォートラン言語と非常に酷似している。複雑なプログラムはともかくとして、簡単な演算命令くらいならすぐにでもできそうである。

10 A=1+2+3

20 PRINT A

30 END

ベーシックによるプログラムの簡単な例である。各行の最初の10、20、30が行番号と呼ばれるもので、この行番号は数字の大小だけが問題で個々の数字の大きさには関係がない。10、20、30を13、200、5345に変更したとしても小さい行番号から大きな行番号へ順に命令が実行されることになるのでプログラムの実行順序に変化はない。

このプログラムの意味は、行番号10がメモリーの中にAと言う場所を確保しそこへ1+2+3と言う計算結果を保存せよとの命令である。もちろんその場所がパソコンのどこなのかはまるで不明なのだが、どこか特定の場所にAという名前が付けられそこに計算結果、つまりり「6」という数値が格納されたことになる。もちろんそれは機械の内部の問題だから目で確認することなどできはしない。

行番号20はそのAと名づけた場所の内容をテレビモニターに書き出せとの命令である。PRINTと言う語はマシンに対する画面に書き出せとの命令であり、例えば紙などへの出力にはLPRINTとの命令が必要となる。もちろん私はプリンターを持っていないのでこうした命令が無関係なのは言うまでもない。そして30行目はこのプログラム全体の終了宣言である。

このプログラムがこのマイコンに打ち込むことができ、そしてこのプログラムの実行を命令することができればホテルのテレビに6という数字が燦燦と輝くはずである。そう思うとこのままマシンの包装を元に戻すことなど無理というものである。

ホテルのテレビのアンテナ端子に細工すること自体いささか抵抗のないでもなかったけれど、このマイコンが私の命令に服するかどうかの瀬戸際である、構うものか。

当時の東京のテレビは2チャンネルが空いていたので、マシンの切替えスイッチを2へ合わせマシンの電源を入れる。なんと「BASICなんたらかんたら」の横文字が画面の最上端に現れ、2―3行おいて「READY」の文字、続いて「−」が点滅し始めた。この「−」はカーソルと呼ばれており「命令の入力を待っています」とのマシンからの呼びかけである。ホテルの小さな部屋の片隅で、マイコンは私に従うことを快く承認してくれたのである。

そして10分も20分もかけて恐る恐る打ち込んだプログラム、そして実行は「RUN」と言う命令である。おお、マシンは「6」の数字を画面に瞬時に表したのである。行番号10をA=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10に変えてみる。そして「RUN」、これまた間髪を入れずに「55」がテレビに映し出されたのである。

包装をやり直したことが原因なのか、それともそこそこ大きな荷物を空港に預けないまま機内に持ち込もうとしたせいなのか分からないが、空港で不審物と疑われて検査をされたけれどなんといってもこれは私の従者である。使いこなすには時間がかかりそうだけれど、忠実な従者になるはずのマシンである。どうして手許から離すことなどできようか。

こうして私はこのマシンの虜になった。どちらが従者だか分からない関係がこれから延々と続くことになる。コンピューターの勉強をした私専用の白黒テレビはそのままこのマシンのモニターへと役割を変更した。

プリンターはないから紙への出力はできないし、自分で自由に使えるマシンのメモリーはプログラム領域も含めて僅か30キロバイト(約3万文字分に相当する。現在のパソコンのメモリーはメガ(100万)とかギガ(10億)の単位が当たり前である)、しかもプログラムや演算結果を保存する外部記憶装置にはなんと音楽用のカセットテープレコーダーを使うという、現在のパソコンと比べるならまるでおもちゃと言ってもいいほどの代物であった。

当時職場でコンピューターなどやっている者はいなかったし、知識はもっぱら関連する雑誌や書籍が頼りの独学だったけれど、このマシンは私によく仕えてくれた。

繰り返し命令であるFOR、NENT文であるとか、IF文と呼ばれる判定命令、そして指定した行番号へ実行を変更するGOTO文などなど、そうした命令語をいくつか組み合わせることによって、次第に複雑なプログラムが組めるようになってくる。つまり、持ち主の知識によってマシンはどのようにでも動いてくれるまさに忠実なしもべになってくれたのである。

その後、コンピュータは想像を超えて進化していった。ベーシックマシンなどの自分でプログラムを組んで動かすものから、ウィンドウズやマッキントッシュなどのように作られたプログラム(つまりソフトウェア)を利用するものへと変身していった。それはコンピューターの普及として間違った方向だとは思わない。自分でプログラムを組むことで作動させるシステムなど、どうしたって特別な趣味人の域を出ないだろうからである。

現に私もウィンドウズマシン4台目である。最先端のパソコンにしたところで、気象や軍事や宇宙開発などで使われるスーパーコンピューターにしたところで、プログラムで動いていることに違いはない。メールやインターネットも、画像や音楽などの取り込みや編集にいたるまでどんな手品のように見える機能だってすべてプログラムによる命令があるからである。

だがそのプログラムはあまりにも複雑になって、とても私の手に負えるものではなくなった。もちろんプログラムの複雑さと出来上がったプログラムを利用し活用する能力とは全く別物である。そうした利用に関する能力すら怪しくなってきている私だから、プログラムの中味などまるで異世界のできごとになってしまった。

私のマイコンは白黒画面の文字しか表示できなかった最初のベーシックマスターからカラー化、グラフィック化、メモリーの増大、フロッピーディスクの発達などなどの変化に対応し、しかも機能が高度化していくにもかかわらず価格が下がっていくという現象の前に、とうとうベーシックマシンを中心に5台を数えるまでになった。

仕事にゲームに、音楽そしてグラフィックなどへとマイコン性能向上の歴史は私の興味の歴史でもあった。たかだか1000桁程度の円周率の計算に丸二日もマシンの電源を入れっぱなしというようなこともあったし、自作のオセロゲームは次の手を見つけるのに数分もかかり、しかも職場の仲間との対戦ではよく負けた。カラーのグラフが画面に表示できるようなマシンに買い換えてからは昔学んだ最大公約数や最小公倍数、ラジアンなどの角度計算や三角関数なども必要になってきた。そうした私の願いにマシンはよく応えてくれた。

今やそうしたマシンは最初の一台を除いてことごとくゴミになった。ただこのベーシックマスター(上の写真右)だけは、どうしても手放すことができないでいるのである。既にアダプターも紛失してしまっているので画面に文字を映し出すことはできないし、仮に動いたとしても演算速度も容量もまさにおもちゃクラスであり、何かをさせるほどの能力を持っているわけでもない。

それでも私は、この敗残の老兵とも言うべき仲間をとてもいとおしく思っているのである。彼は私のコンピューター歴のきっかけを作ってくれた同士であり、かけがいのない戦友なのだから・・・。

前編「

私のパソコン事始め」へ戻る

2008.2.1 佐々木利夫

トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ