母なる大地(1)から続きです

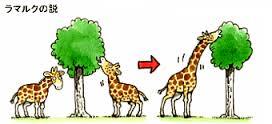

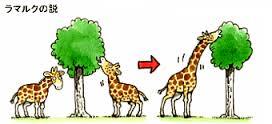

前回の末尾に「適者になろうとしてなったのではない。たまたま適者になってしまったのである」と書いた。人も含めて動物や植物が、変化する外界に適応する形質を獲得することで世代を通して生き延びてきたとする考えは、私たちにとってとても分りやすい進化の形式を教えてくれる。キリンは高い木の葉を食べるために首が長くなった、象は立ったまま地面の水を飲めるように鼻が長くなったなどは、いかにも分りやすい理解を私たちに与えてくれる。つまり、「生存できたのは、適者になったからだ」という理屈である。

例えばキリンを考えてみよう。首の長い動物の方が、高い木の枝に茂っている葉を食べるのに有利なことは事実であろう。でも考えても欲しい。ある動物が高い枝の葉を食べようと首を伸ばしたとする。首を伸ばすという姿勢をとることで、今よりも多少上に茂っている葉を口にすることはできるだろう。だが、そうした行為を続けることが「自身の首が長くなる」という生物学的な形質の変化を生むと考えてよいのだろうか。

首つりもどきの動作によって身長を伸ばすことができるという、「伸長器」というマシーンの広告が私の子供の頃の少年雑誌に載っていたことを思い出す。そうした効果が認められなかったのか、やがてそうした広告はいつの間にか消えてしまったが、早く背が高くなりたいという子どもの思いに便乗した一種の詐欺商法だったのだろうか。今時、そんなことを信じている人はいないだろう。

キリンの話に戻ろう。キリンの首が今のように長くなったのは僅か数日における変化だと思っている人はいないだろう。また豚のような生物が首を伸ばして木の枝の葉を食べているうちに、5年10年をかけて長くなってしまったなどと信じている人も、きっといないだろう。恐らく人々の胸には、数代にわたる進化の結果ではないかとの思いがあるのではないだろうか。だとするなら、それには数百代なり数万年ともいうべき時間が必要であり、それはそのまま遺伝子として残り「首が長い」という形質が少しずつ後世代に遺伝していった結果なのだと考えるべきだろう。

ならば首が長いという形質の遺伝は、キリン自身が望んだ高い木の葉を食べるという願望の累積による変化だというべきなのだろうか。努力は必ず報われる、望んで叶わないものなどない、そんな精神訓話じみた思いが遺伝子の世界にも通用するというのだろうか。

前回「適者生存」に触れたが、私たちがこの言葉を使うときは、「個々の個体が知恵や願望として獲得したユニークな技法や形質」ということではない。獲得した技法なり形質が遺伝的に後世代へと伝わっていくことを予定しているのではないだろうか。

自然は盲目的どころか無目的ですらある。地球には「生物を発生させよう」だとか、「その生物を育てよう」などの思いはない。またノアに箱舟を作らせた神のように、「全生命を絶滅させる」との意思すらも有してはいない。自然はただ変化するだけである。溶岩が沸騰し時に地球全体が凍結する、巨大な隕石が宇宙から飛来して衝突する、そんなこんなは単なる現象であって、地球の思惑なんかではなかったはずである。

ならばそうした変化に適応すべく生物が変化していったのか、そうした考えにもまた私は異論がある。適者生存によって今の生物が生き残ってきたことを、否定しようとは思わない。だが、今ある生物の存在が、今の環境への適者になるように努力してきた成果なのだという考えにはついていけないのである。適者生存とは適者となる形質が後世代へ遺伝的に引継がれることを示している。しかし私には、努力が「ある形質の遺伝に結びつく」というような考えにはついていけないのである。

生物も含めた自然の変化はもっとランダムなはずである。そして生物が不死を捨てて雌雄という形で種を残す手段を獲得した背景は、自らとそっくりなコピーを作り出すことではなく、突然変異(それとても獲得ではなく単なる確率でしかないけれど)による新しい形質の変化を作り出すことにあったのではないだろうか。

キリンの始祖がどんな生物だったのか、私にはまるで分っていない。ただ、数万年か数百万年を遡るなら、恐らく首は長くなかったはずである。その始祖たる生物は自分が適応できてきた環境に、同じように適応できる子孫を残すことを目的としていたはずである。それが生物としての使命だからである。

だからその子孫は基本的には親と類似していただろうが、突然変異による少し形質の異なる子孫の発生がもたらされることがあったのではないだろうか。僅か数ミリの差かも知れないけれど、足が少し短い、長い、毛深い、毛が少ない、毛の一部に色がついている、首が少し長い、短い、体格が少し大きい小さいなどなど・・・。体形だけではなく、ある病気に対する抵抗力の強弱、ある食物を消化する能力の僅かな差、メインは草食だけれど時には昆虫も食物にすることができるような能力の獲得、胃が複数ある、寒さ暑さに強い弱いなどなど、数百年、数千年、数万年をかけて子孫を継続していく中では、小さいかも知れないが恐らく無数ともいえる突然変異が起きたはずである。

そうした生物の変化に頓着することなく地球は勝手に変化する。そうした地球の変化にたまたま適合する能力を持ったキリンの子孫がいた。数ミリ首の長いキリンがいて、そこからまた首の短い子孫が生まれかも知れないけれど、突然変異の中にはさらに首の長い子孫を持つ系統が生まれたかも知れない。そうした気の遠くなるような時間を経て、首の長さの変化しないグループ、首が短い系列のグループはやがて弱肉強食の中に絶滅していく。首の長い系列は、高い木の茂る草原を住処とすることで僅かに生き残ることができ、その子孫は「首が長い」という形質のゆえに生存率が高く、それだけ子孫を多く残せることになる。

これが適者生存なのではないだろうか。首を長くしようと努力したのではない。多様な子孫がいた中で、たまたま首の長いキリンのグループだけが、変化する地球のそのときの環境に適合しただけのことである。

恐竜は死滅した。翼を得て鳥類に変化することで生き延びた種もあったけれど、恐竜としては絶滅した。ならば恐竜は適者ではなかったのか。恐竜の生きていた期間は今から2億5千万年ほど前から6550万年ほど前までと言われている。その期間なんと2億年に近い。これだけの長い期間、地上に繁栄し巨大化できたのは適者だったからではないのだろうか。それとも「現在は絶滅している」ことだけを捉えて、適者生存のルールから除外していいのだろうか。

地球は常に母などではなかった。今ある生物は、今ある地球環境にたまたま適合できたからに過ぎない。地球はこれからも変化していくことだろう。その変化は「環境の変化」などという穏やかな表現では済まないほどにも過酷な変化になるかも知れない。酸素や水が無くなったり、気温が数百度になったり、はたまた氷河期が再来することだってあるだろう。隕石の衝突はもちろん、太陽の膨張やブラックホールの接近、他の銀河の衝突などなど、外部からの要因だって十分に考えられる。

そんな地球に人類は、たまたま数百万年前から今にいたるまで続いている環境に適合する生物として発生し生き延びてきた。現在の気候を私たちは温暖と呼び、そして緑なす山野をとらえて「母なる大地だの自然」と呼んでいる。だが、そうした環境も、地球にとって過渡期を示す一過性の時間でしかないことは明らかである。私たちは言ってみれば、恐竜が絶滅した後の僅かな隙間を縫って、気温数十度という環境にかろうじて種を維持してきた「隙間生物」にしか過ぎない。人類絶滅のシナリオも地球環境の変化の中では当たり前のことだということである。

地球上の生物は常に絶滅という危機に真正面から対峙しているのであり、突然変異という手段で多様な変化に対応できる子孫を残すことによって生き残ることをしぶとく狙ってきた。これからも生物は同じような努力を続けていくことだろう。だが生物には生物としての許容範囲というものがある。前回で触れたソラリスの海の例にもあるように、何を生物と呼んでいいのか必ずしも私に理解できているとは言えないのだが、私たちが当たり前に理解している(できている)「生物」に対する思いからするなら、その許容範囲はとても狭いように思える。

地球はそこに住む生物とは無関係に太陽を巡り、その中で人は人と尽きぬ争いを続けている。人は地球を無視し無視され、人同士の尽きぬ殺戮の中に埋没しようとしている。そして私は時々思うことがある。人だけが地上で発生した生物の中で、もっとも異質な存在であったことを。その異質さに存在価値があると言っていいのかどうか、その答を私は知らない。

2016.7.7 佐々木利夫

トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ